法律や裁判で使うことば 【用語集】(やさしい日本語)

法律ってなに?裁判ってなに?

法律とは、国の決まりのことです。

法律を使って争いを終わらせる手続を、裁判といいます。

法律や裁判のことばは、難しいことばで書いてあります。

この用語集<=よく使うことばをまとめたもの>は、法律や裁判のことばを、やさしい日本語で書いています。

法律や裁判のことばが、難しくてわからないときには、この用語集を使って調べることができます。

ことばを調べるときに、次のことに注意してください。

この用語集では、ことばの意味をわかりやすくするために、詳しい意味や内容を省略していることがあります。

この用語集は、わからないことばの、大体の意味を理解するために使ってください。

この用語集で法律や裁判のことばを調べて一人で解決しようとしても、解決しない問題もあります。

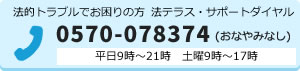

法律のことや裁判のことで困ったことがあったら、法テラスに電話してください。

日本の法律や裁判のことを説明します。相談窓口<=相談できるところ>も教えます。

日本語で電話する

電話 0570-078374

外国語で電話する(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語)

電話 0570-078377

外国語(がいこくご)での電話(でんわ)のかけ方(かた)をみる

用語集の種類

1 裁判<=法律を使って争いを終わらせる手続>についてのことば

(1)「裁判(さいばん)」についての基本的(きほんてき)なことば

(3)「刑事事件(けいじじけん)」についてのことば

| 言葉 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| 司法 | しほう | 裁判所が、法律を使って争いごとを解決する国のはたらき。 |

| 裁判 | さいばん | 裁判所が法律を使って争いを終わらせる手続。 |

| 裁判所 | さいばんしょ | 裁判をするところ。 |

| 簡易裁判所 | かんいさいばんしょ | 裁判所の一つ。次のことをします。

|

| 家庭裁判所 | かていさいばんしょ | 裁判所の一つ。次のことをします。

|

| 地方裁判所 | ちほうさいばんしょ | 裁判所の一つ。次のことをします。

|

| 高等裁判所 | こうとうさいばんしょ | 裁判所の一つ。家庭裁判所や地方裁判所で決まった判決について、争っているどちらかが納得できないときに、2回目の裁判をするところ。 簡易裁判所での裁判の結果に納得できないので、地方裁判所で2回目の裁判を行った場合、3回目の裁判は高等裁判所で行います。 |

| 最高裁判所 | さいこうさいばんしょ | 高等裁判所で決まった判決について、争っているどちらかが納得できないときに、もう一度裁判をするところ。一番上の裁判所です。この裁判所で決まった判決が、最後の判決になります。 |

| 三審制 | さんしんせい | 1つの争いで3回まで裁判を受けることができる決まりのこと。裁判所が決めた判決に納得できない場合、もっと上の裁判所で次の裁判を始めることになります。 |

| 控訴 | こうそ | 1回目の裁判で決まった判決について、争っているどちらかが納得できない場合に、上の裁判所で2回目の裁判を起こすこと。 |

| 法廷 | ほうてい | 裁判所が裁判をする場所。 |

| 裁判官 | さいばんかん | 裁判所で、裁判を進めることを仕事としている人。 |

| 裁判長 | さいばんちょう | 1つの裁判に複数の裁判官が入る場合、代表の立場になる裁判官。 |

| 裁判所書記官 | さいばんしょしょきかん | 裁判所で、事務を担当している人。 |

| 傍聴 | ぼうちょう | 裁判所へ行って、裁判を見ること。基本的に誰でも裁判を見ることができます。 |

| 証人 | しょうにん | 裁判で、自分が見たり聞いたりしたことを、裁判官に話す人。証人の言ったことが、裁判の証拠になります。 裁判所から、「来てください。」という手紙を受け取った場合、行かなければなりません。 |

| 法廷通訳人 | ほうていつうやくにん | 裁判に関係する人や証人が外国人の場合に、法廷で通訳をする人。 |

| 主尋問 | しゅじんもん | 証人への質問で、証人を呼んだ側が最初にする質問。 |

| 反対尋問 | はんたいじんもん | 主尋問の後に、相手の側がする質問。 |

| 民事事件 | みんじじけん | 個人と個人、個人と会社などの間で起きた争い。 |

| 刑事事件 | けいじじけん | 犯罪を行った人に罰を与えるための手続。捜査<=疑われている人を探したり、証拠を集めたりすること>や裁判をする。 |

| 家事事件 | かじじけん | 離婚や相続<=死んだ人の財産をだれがもらうか>といった、家族に関係する争い。 |

| 少年事件 | しょうねんじけん | 20歳になっていない人が起こした刑事事件(けいじじけん)。14歳になっていない人が罪にあたるようなことをしてした事件や、将来、犯罪につながりそうな少年の事件も含みます。 |

| 行政事件 | ぎょうせいじけん | 役所が決めたことの取り消しや、正しい判断や行いを求める事件。 |

| 謄本 | とうほん | 原本<=元の文書>に書いてある内容を全部写したもの。 |

| 抄本 | しょうほん | 原本<=元の文書>に書いてある内容の一部を写したもの。 |

| 言葉 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| 被告 | ひこく | 裁判で訴えられた人。 |

| 原告 | げんこく | 裁判所に訴えを起こした人。 |

| 申立人 | もうしたてにん | 調停(ちょうてい)や審判(しんぱん)を始めるよう、裁判所に頼んだ人。 |

| 相手方 | あいてがた | 調停(ちょうてい)や 審判(しんぱん)で、申立人が争う相手。 |

| 弁護士 | べんごし | 争いごとを解決したい人などの代わりになって、裁判に出たり、裁判所に出す書類を作ったり、相手と交渉する人。法律を専門にする人です。資格が必要です。 |

| 訴状 | そじょう | 原告が裁判を始めるために、裁判所に出す書類。自分が裁判で求めることなどを書いたものです。 |

| 申立書 | もうしたてしょ | 申立人が調停(ちょうてい)や 審判(しんぱん)を始めるために、裁判所に出す書類。 |

| 答弁書 | とうべんしょ | 訴状に書いてある原告が求めていることや原告の意見について、被告の考えを書いた書類。裁判所に出します。訴状への返事です。 |

| 準備書面 | じゅんびしょめん | 裁判の中で、自分が言いたいことを書いて裁判所に出す書類。 |

| 和解 | わかい | お互いに話し合って、両方が「これでいい」と思うところを見つけ、争いを終わらせること。 |

| 判決 | はんけつ | 裁判で争われていることについて、裁判所が行う最後の判断。これで裁判が終わります。 |

| 調停 | ちょうてい | 話し合うことで争いを終わらせるための手続。争っている両方の側の人の話を聞くための調停委員という人が入って解決の手伝いをします。 |

| 調停委員 | ちょうていいいん | 裁判所に頼まれて、調停に入って、話し合いを進める人。 |

| 調停調書 | ちょうていちょうしょ | 調停(ちょうてい)で争いごとが解決したときに、その内容を書いた紙。裁判所書記官という裁判所の仕事をする人が作ります。 調停(ちょうてい)をした人は、ここに書いている内容を守る必要があります。 |

| 少額訴訟 | しょうがくそしょう | 特別な裁判の手続の一つ。60万円以下のお金を払うよう求める場合だけ、使うことができます。 |

| 審判 | しんぱん | 裁判所が争いごとを解決するための方法のひとつ。書類や家庭裁判所で調査したことなどをもとに、裁判官がどうすればよいか決める手続。 |

| 家事審判 | かじしんぱん | 裁判所が行う裁判の一つ。家族や親族などの争いを扱います。 |

| 強制執行 | きょうせいしっこう | 裁判で決まった内容を守らない人に対して、それを裁判所から守らせる手続。 |

| 労働審判 | ろうどうしんぱん | 働いている人と雇っている人との間で起こった争いを早く解決するための、地方裁判所で行う手続。 |

| 言葉 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| 被疑者 | ひぎしゃ | 警察などが、「この人は犯罪をしたのではないか」と考えている人。 |

| 逮捕 | たいほ | 警察などが被疑者(ひぎしゃ)をつかまえて、自由をうばうこと。長くても3日の間までです。逮捕には3つの種類があります。

|

| 勾留 | こうりゅう | 逮捕に続いて、被疑者(ひぎしゃ)や被告人の自由をうばうこと。裁判官か裁判所が、勾留を決めます。留置所や拘置所という国の施設に入れられます。 |

| 被疑者勾留 | ひぎしゃこうりゅう | 被疑者(ひぎしゃ)を勾留(自由をうばう)すること。まずは10日間で、必要であればさらに10日延ばすことができます。内乱罪(国を破壊しようとすること)などは15日延ばすこともできます。 |

| 被告人勾留 | ひこくにんこうりゅう | 被告人を勾留(自由をうばう)すること。勾留の期間は、起訴の日から2か月です。特に必要な場合は、さらに1か月ずつ長くなります。 |

| 警察官 | けいさつかん | 警察で働く人。犯罪の証拠を探したり、被疑者(ひぎしゃ)をつかまえたりします。 |

| 検察官 | けんさつかん | 被疑者(ひぎしゃ)を起訴(きそ)し、刑事裁判で刑罰を求める人。自分で捜査<=疑われている人を探したり、証拠を集めたりすること>したり、警察に捜査を依頼したりします。 |

| 接見交通権 | せっけんこうつうけん | つかまえられて、自由に行動できない被疑者(ひぎしゃ)や被告人が、弁護士などと会う権利。これからのことを話したり、書類やものを渡したり、受け取ったりする権利もあります。 |

| 国選弁護人 | こくせんべんごにん | 弁護士に払うお金がない被疑者(ひぎしゃ)や被告人のために、国が用意する弁護人。 |

| 私選弁護人 | しせんべんごにん | 被疑者(ひぎしゃ)や被告人が、自分でお金を払って頼んだ弁護士。 |

| 被告人 | ひこくにん | 検察官に起訴(きそ)されて、刑事事件の裁判を受けている人。 |

| 裁判員 | さいばんいん | 裁判員裁判に参加し、裁判官と一緒に、事件についてよく考え、有罪か無罪かを決めたり、罰の内容を決めたりする市民(法律や裁判の専門家ではありません)。 |

| 裁判員裁判 | さいばんいんさいばん | 法律や裁判の専門家ではない市民が裁判員として参加する刑事裁判。裁判官と一緒に考えて、有罪か無罪かを決めたり、罰の内容を決めたりします。 |

| 保釈 | ほしゃく | 勾留されている被告人を自由にする制度。保釈金というお金を払うことなどが必要です。 |

| 公判 | こうはん | 誰でも見ることができる法廷で、刑事事件の裁判を行うこと。 |

| 公判廷 | こうはんてい | 公判が行われる法廷。 |

| 公判期日 | こうはんきじつ | 公判が開かれる日。 |

| 起訴(公訴の提起) | きそ(こうそのていき) | 検察官が、裁判所に対して、被疑者(ひぎしゃ)を罰するように求めること。起訴(きそ)によって、刑事裁判が始まります。 |

| 不起訴 | ふきそ | 検察官が起訴(きそ)をしないと決めること。 |

| 示談 | じだん | 争っている者どうしが、話し合って、争いを終わらせること。 |

| 起訴猶予 | きそゆうよ | 不起訴のひとつ。被疑者(ひぎしゃ)は罪を犯した疑いはあるが、その時の年齢や立場など、様々な事情を考えて、起訴(きそ)をやめること。 |

| 略式(命令)起訴 | りゃくしき(めいれい)きそ | 普通の裁判ではなく、書類を調べるだけの簡単な裁判を求める起訴(きそ)のこと。100万円以下のお金を払う罰になります。 |

| 起訴状 | きそじょう | 起訴(きそ)のために検察官が裁判所に出す書類。 |

| 公訴事実 | こうそじじつ | 「起訴状」に書いてある罪の具体的な事実。刑事事件の内容の大事なところ。「起訴状」に書いてあります。 |

| 刑務所 | けいむしょ | 懲役(ちょうえき)や禁固(きんこ)の罰が決まった人が入る場所。 |

| 少年刑務所 | しょうねんけいむしょ | 刑事裁判で懲役(ちょうえき)や禁固(きんこ)の判決(はんけつ)を受けた少年(しょうねん)が入る刑務所。成人後も、26歳まで入ることがあります。少年刑務所の中で働くほかに、勉強や仕事の訓練など、社会生活で必要なことを学んだりします。 |

| 拘置所 | こうちしょ | 被疑者(ひぎしゃ)や裁判の結果がまだ出ていない被告人、死刑(しけい)の判決(はんけつ)を受けた人が入る場所。 |

| 言葉 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| 人定質問 | じんていしつもん | 法廷に来ている被告人が誰なのかを確かめる手続。裁判長が被告人に、名前や住所などを聞きます。 |

| 起訴状朗読 | きそじょうろうどく | 検察官が、起訴状に書かれた罪となる具体的な事実を、声に出して読むこと。 |

| 黙秘権 | もくひけん | 話したくないことは、話さなくてもよいという、被告人の権利。聞かれたことについて話さなくても、被告人が不利になることはありません。 |

| 言葉 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| 証拠調べ手続 | しょうこしらべてつづき | 裁判の手続のひとつ。検察官と弁護人が、それぞれ自分の言うことが正しいと証明する証拠を出します。裁判所がそれらの証拠を調べます。証拠には、人 、書類、物などがあります。 証人尋問や被告人質問をしたり、書類や物を調べたりします。 |

| 証拠 | しょうこ | 裁判で争われる事実が、本当にあったのかどうかを決めるための材料になるもの。書類や物などの他に、証人(しょうにん)や鑑定人<=自分の専門のことについて、意見をいう人>の言ったことも証拠になります。 |

| 冒頭陳述 | ぼうとうちんじゅつ | 裁判所が証拠を調べる前に、検察官や弁護人が話すこと。証拠を使って、明らかにしたい事実について話します。 |

| 挙証責任 |

きょしょうせきにん |

裁判において、誰が、その事実があることを証明しなければいけないのか、という裁判上のルール。 |

| 証人尋問 | しょうにんじんもん | 刑事事件の裁判で、証人(しょうにん)に、事件のことなどを質問して、答えてもらうこと。その答えが証拠となります。 |

| 被告人質問 | ひこくにんしつもん | 刑事事件の裁判で、被告人に質問して、答えてもらうこと。 |

| 言葉 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| 論告 | ろんこく | 証拠調べ手続(しょうこしらべてつづき)が終わったあと、検察官が最後に言う意見。事実や、法律をどう当てはめるかについての意見を言います。 |

| 求刑 | きゅうけい | 被告人に与える罰の種類や重さについて、検察官が意見を言うこと。論告の最後に行われます。 |

| 最終弁論 | さいしゅうべんろん | 検察官の論告の後に、弁護人が最後に言う意見。 |

| 情状 | じょうじょう | 有罪の場合、被告人に与える罰をどうするか決めるときに、考えに入れる事情のこと。 |

| 情状酌量 | じょうじょうしゃくりょう | 被告人の刑を決めるときに、刑が軽くなるような事情を考えに入れること。 |

| 言葉 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| 判決 | はんけつ | 裁判で争われていることについて、法律を使って裁判所が最後に決めたこと。 |

| 有罪 | ゆうざい | 判決で、罪を犯したと判断されること。 |

| 無罪 | むざい | 判決で、罪とならないと判断されること。罪を犯したどうかはっきり分からない場合は、無罪と判断されます。 |

| 刑(刑罰、刑事罰) | けい(けいばつ、けいじばつ) | 罪を犯したと判断された人に与える罰。罰には以下のような種類があります。

これに加えて、物やお金を国が取り上げる場合もあります。 |

| 死刑 | しけい | 重い罪を犯したと判断された人の命を奪う罰。 |

| 懲役 | ちょうえき | 刑務所に入れて、自由を奪い、仕事をさせる罰。 |

| 無期懲役 | むきちょうえき | 懲役のうち、重い罪のため、刑務所を出られる時期が決まっていないもの。 |

| 禁固 | きんこ | 刑務所に入れて、自由を奪う罰。懲役とは違い、仕事はしなくてもよい罰です。期間が決まっているものと、決まっていないものがあります。期間が決まっているものは、1か月から20年の間です。 |

| 罰金 | ばっきん | お金を払わせる罰。金額は1万円以上です。罰金を払うことができない人は、1日から2年までの間、労役場というところに入れられて、決まった仕事をします。 |

| 執行猶予 | しっこうゆうよ | 有罪の判決で決まった罰を、一定の期間、実行しないというしくみ。この間に別の刑事事件で有罪にならなければ、罰がなくなります。 |

| 言葉 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| 少年 | しょうねん | 20歳になっていない人。 |

| 少年審判 | しょうねんしんぱん | 少年事件(しょうねんじけん)について、その少年のことをよく考えて、どうすればいいかを家庭裁判所が決める手続。 17歳以下の少年は手続が違います。 |

| 家庭裁判所調査官 | かていさいばんしょちょうさかん | 家庭裁判所で、少年が起こした事件のことを調べる人。家庭裁判所に頼まれて、その少年の生活の様子などを調べます。 |

| 付添人 | つきそいにん | 少年事件(しょうねんじけん)を起こした少年のことをよく考え、裁判所での手続などで少年のために働く人。普通は弁護士がその仕事をします。 |

| 少年鑑別所 | しょうねんかんべつしょ | 少年事件(しょうねんじけん)を起こした少年を裁判所の判断が出る前に、一定の期間預かる場所。なぜそのようなことをしたかを調べます。 |

| 観護措置 | かんごそち | 家庭裁判所が扱う少年事件(しょうねんじけん)の少年に、一定の期間、少年鑑別所に入ってもらうこと。その間に、少年にはどのような問題があるのかなどを調べたりします。 |

| 保護処分 | ほごしょぶん | 家庭裁判所が、少年審判で行う判断。少年法を使って、その少年をどうするかを決めます。 |

| 保護観察処分 | ほごかんさつしょぶん | 保護処分のうちの一つ。国の機関である保護観察所から見守られながら、少年が普段の生活の中で、正しく社会で生活することを学びます。 |

| 少年院 | しょうねんいん | 正しく社会で生活することができるよう教えるために、問題を抱える少年が入る施設。少年審判で、裁判所が教育をする必要があると決めた少年が入ります。自由に出入りはできません。 |

| 児童自立支援施設 | じどうじりつしえんしせつ | 行動や家庭の環境に問題のある子どもに、入ってもらう(通ってもらう)施設。子どもが将来、社会で生活できるよう助けます。 |

| 児童養護施設 | じどうようごしせつ | 育ててくれる人がいない、または親に問題がある家の子どもが、家のかわりに住むところ。生まれた家庭で生活することが難しいと認められた子どもが入ります。 |

2 家族についてのことば(結婚、離婚、子ども、財産をもらう、など)

| 言葉 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| 遺棄 | いき | 夫や妻が、夫婦で一緒の家に住むことをことわったり、夫婦の生活に必要なお金を渡さなかったりすること。 |

| 遺言 | いごん | 自分が死んだあと、自分の財産を誰に渡したいかなどを、死ぬ前に決めておくこと。「ゆいごん」とも言います。 作り方に決まりがあります。 |

| 遺言書 | いごんしょ | |

| 遺産 | いさん | 死んだ人が持っていた財産。お金を借りていた場合、それを返す責任も含みます。 |

| 遺産分割 | いさんぶんかつ | 死んだ人の財産を分けること。いくらずつ分けるのかなどを決めます。 |

| 慰謝料 | いしゃりょう | つらい思いをした人が、つらい思いをさせた人からもらうお金。 |

| 遺贈 | いぞう | 亡くなった人が、遺言(いごん)を作って、自分が死んだ後に残る財産を、特定の人にあげること。 この手続を使うと、相続人(そうぞくにん)でない人にも、財産をあげることができます。 |

| 遺留分 | いりゅうぶん | 決まりにしたがって請求すれば、もらえます。請求には期限があります。もらえる額を計算する方法が決まっています。 |

| 氏 | うじ | 家族の名前。姓のこと。 |

| 家事審判 | かじしんぱん | 夫婦や親子など、家庭に関係することで争いが起こった場合に、どうすればいいかを決める裁判の種類の一つ。裁判官という人が、争いを終わりにするための方法を決めます。 |

| 家庭裁判所 | かていさいばんしょ | 夫婦や親子など、家庭に関係する裁判をするところ。 |

| 家庭裁判所調査官 | かていさいばんしょちょうさかん | 家庭裁判所(かていさいばんしょ)で、調査などの仕事をする人。裁判官の命令を受けて、必要な調査をします。 |

| 監護権 (身上監護権) |

かんごけん |

子どもを育てて、教育を受けさせる権利と義務。 |

| 協議離婚 | きょうぎりこん | |

| 共同親権 | きょうどうしんけん | 子どもの親権(しんけん)を、夫婦が二人 |

| 寄与分 | きよぶん | 死んだ人の財産を守ったり、増やしたりした相続人(そうぞくにん)に認められる権利。死んだ人の財産を追加で多くもらえます。死んだ人の世話を特に熱心に行った場合などに認められることがあります。 |

| 検認 | けんにん | 家庭裁判所(かていさいばんしょ)が遺言書(いごんしょ)の状態や内容を記録すること。遺言書(いごんしょ)の書き直しなどを防ぐことができます。 |

| 戸籍 | こせき |

人が生まれてから死ぬまでの、家族や親せきとの関係を書いてある書類。役所に置かれています。 日本国籍の人には戸籍があります。 |

| 戸籍謄本 | こせきとうほん | 戸籍(こせき)に書いてあることを、そのままぜんぶ写した書類。 |

| 婚姻 | こんいん | 男と女が結婚すること。または、結婚している状態。 |

| 婚姻適齢 | こんいんてきれい | 結婚することができる年齢。 日本の法律では、男も女も18歳になると結婚できます。 |

| 婚姻届 | こんいんとどけ | 「結婚します」という書類を役所に出すこと。 |

| 婚姻費用 | こんいんひよう | 結婚している人が、生活するために必要なお金。住むためのお金、食べ物にかかるお金、病院にかかるお金、子どもの教育にかかるお金などです。 |

| 婚姻要件 | こんいんようけん | 結婚が法律でみとめられるための条件。国によって決まりがあります。

などです。 |

| 婚姻要件具備証明書 | こんいんようけんぐびしょうめいしょ | 外国人が結婚するときに必要となる書類。その人の国の法律で、結婚するために必要な条件がそろっていることを証明したものです。 |

| 婚約 | こんやく | 結婚するという約束 |

| 財産分与 | ざいさんぶんよ | 結婚している間に夫婦が協力してつくった財産を、離婚(りこん)するときに分けること。 |

| 裁判離婚 | さいばんりこん | |

| 重婚 | じゅうこん | 結婚している人が、別の人と結婚すること。 日本では禁止されています。 |

| 受理 | じゅり | 国の役所や、住んでいる市や町の役所の窓口が、書類などを正式に受け取ること。 |

| 親権 | しんけん | 子どもを育てて、教育を受けさせ、財産を管理するために、親がもつ権利と義務。 |

| 親族 | しんぞく | 親、きょうだいなどのこと。結婚相手と、その親やきょうだいなども含みます。どの人までが親族になるのか、民法という法律で決まっています。 |

| 接近禁止命令 | せっきんきんしめいれい | 妻または夫に暴力をふるった人に対して、相手の家や会社などの近くに行ってはいけないという命令。この命令は裁判所が出します。 子どもの学校、親族の家などに行くことが禁止されることもあります。 |

| 相続 | そうぞく | 死んだ人の財産を、夫/妻または子どもなどがひきつぐこと。 |

| 相続人 | そうぞくにん | 死んだ人の財産(お金、土地など)をひきつぐ人。 |

| 嫡出子 | ちゃくしゅつし | 結婚している夫婦の間に生まれた子ども。 |

| 調停離婚 | ちょうていりこん | |

| 直系尊属 | ちょっけいそんぞく | 自分より前の代の親族のこと。父や母、さらに祖父や祖母などです。 |

| DV (家庭内暴力) |

でぃーぶい |

妻または夫などに対する暴力や嫌がらせなど。

|

| 特別受益 | とくべつじゅえき | 相続する人が特別に分けてもらった財産のこと。 |

| 言葉 | 読み | 意味 |

|---|---|---|

| 日常家事債務 | にちじょうかじさいむ | 夫婦が普通の生活を送るために行った支払いの約束。どちらか1人の約束でも、もう1人も返さないといけません。 |

| 認知 | にんち | 結婚していない男と女の間に生まれた子(非嫡出子(ひちゃくしゅつし))について、父か母が、自分の子であることを認める手続。 |

| 年金分割 | ねんきんぶんかつ | 離婚(りこん)するときに、夫または妻のどちらかが、結婚している間に支払った年金<=年を取った人がもらえるお金>の記録を、夫婦で分けること。 普通は、半分に分けられます。 |

| ハーグ条約 (国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約) |

はーぐじょうやく |

国際結婚した夫婦のどちらかが、相手がいいと言っていないのに、子どもを自分の国に連れていくことを、「子の連れ去り」といいます。これが起こった場合、どうすればいいかを、国と国との間で決めた約束のこと。 普通は、国と国が力を合わせて、それまで住んでいた国に、できるだけ早く子どもを返すことになります。 ちがう国にいる親と子が会うことができるように、国と国が力を合わせることもあります。 |

| 配偶者 | はいぐうしゃ | 結婚した相手のこと。妻にとっての夫。夫にとっての妻。 |

| 被相続人 | ひそうぞくにん | 相続人(そうぞくにん)に引き継がれる財産を残して死んだ人。 |

| 非嫡出子 | ひちゃくしゅつし | 結婚していない夫婦の間に生まれた子ども。 |

| 夫婦関係調整調停(円満) | ふうふかんけいちょうせいちょうてい(えんまん) | 悪くなった夫婦の関係を良くするために、家庭裁判所(かていさいばんしょ)の人(調停委員といいます。)を入れて話し合う手続。 |

| 夫婦関係調整調停(離婚) | ふうふかんけいちょうせいちょうてい(りこん) | 離婚(りこん)のために家庭裁判所(かていさいばんしょ)の人(調停委員といいます。)を入れて話し合う手続。 などについて話し合います。 |

| 夫婦財産契約 | ふうふざいさんけいやく | 夫婦になろうとする人が、夫婦の財産について、結婚する前にした約束。 結婚した後の生活に必要なお金を、夫婦でどう分けて払うかなどを決めます。 この約束がない場合、夫婦の財産をどのように分けるかは、法律に従うことになります。 |

| 夫婦財産制 | ふうふざいさんせい | 結婚した夫婦の財産についての、法律の決まり。 日本では、民法という法律で「夫婦別産制(ふうふべっさんせい)」と決まっています。 |

| 夫婦別産制 | ふうふべっさんせい | 夫と妻の財産は別々という、日本の法律の決まり。民法という法律で決まっています。 |

| 不貞行為 | ふていこうい | 結婚している人が、夫または妻以外の人と体の関係をもつこと。不倫。 |

| 扶養義務 | ふようぎむ | 一人では生活できない家族を助ける義務。生活に必要なお金を渡したりします。 |

| 法定相続分 | ほうていそうぞくぶん | 遺産(いさん)を分けるときに、相続人(そうぞくにん)それぞれがもらえる割合。法律で決まっています。 |

| 保護命令 | ほごめいれい | 裁判所が、DV(でぃーぶい)をした人に出す命令。

DV(でぃーぶい)をされた人が、命や体の危険が大きいと感じたときに、裁判所に求めて出してもらうことができます。 DV(でぃーぶい)をされた配偶者(はいぐうしゃ)が離婚(りこん)した後も、裁判所に求めることができます。 婚姻届(こんいんとどけ)を出していなくても、一緒に住んでいた人からDV(でぃーぶい)をされた場合は、同じように裁判所に求めることができます。 |

| 面会交流 | めんかいこうりゅう | 夫婦が離婚(りこん)したり、別れて住むようになった場合に、子どもと一緒に住んでいない父か母が、その子どもと会ったり、電話や手紙で連絡を取ること。 |

| 遺言 | ゆいごん | |

| 遺言書 | ゆいごんしょ | |

| 有責配偶者 | ゆうせきはいぐうしゃ | 離婚(りこん)になる原因を作った夫または妻。 |

| 養育費 | よういくひ | 子どもを育てるのに必要なお金。着るもの、食べるもの、住むところにかかるお金や、教育や病院にかかるお金などがあります。 |

| 養子 | ようし | 夫婦の間に生まれた子どもではないが、養子縁組(ようしえんぐみ)という手続きで、親子関係を作って子どもとなった人。 |

| 養子縁組 | ようしえんぐみ | 血のつながりのない人との間に、親子関係を作る手続。 |

| 養親 | ようしん | 養子縁組(ようしえんぐみ)をして、養子の親になった人のこと |

| 離縁 | りえん |

養子縁組(ようしえんぐみ)をしたあと、その関係を終わりにすること。 |

| 離婚 | りこん | 結婚関係を終わりにすること。日本では、離婚をする方法がいくつかあります。よく使う離婚の方法は次の3つです。 夫婦が二人で話し合って決める離婚。「離婚届(りこんとどけ)」という書類を、市区町村の役所に出します。

「調停(ちょうてい)」は、話し合うことで争いを終わらせるための手続です。夫婦の間に、調停委員という人が入って、話し合いを手伝います。

|

| 離婚原因 | りこんげんいん | こういうことがあったら離婚(りこん)できるという、法律で決められている離婚(りこん)の原因。裁判で離婚(りこん)を求めるときに必要です。 |

| 離婚後扶養 | りこんごふよう | 夫婦のどちらかが、離婚(りこん)したあとお金が少なくて不安があるとき、多くお金を稼いでいる方が、もう一方の生活のためにお金を払うこと。 |

| 離婚届 | りこんとどけ | 協議離婚(きょうぎりこん)をするときに役所に出す書類。 市区町村の役所が受け取ることで、正式に離婚(りこん)が決まります。 |

3 働くことに関係することば

| 分類 | 用語 | よみ | 意味 |

|---|---|---|---|

| 労働契約 |

労働契約 | ろうどうけいやく | 労働者が働いて、使用者(会社など)が給料を払うことを決めた約束。 |

| 労働協約 | ろうどうきょうやく | 労働組合<=労働者が自分たちの働く環境をより良くして、労働者の立場をあげるために作る団体>と会社の間でする約束。 |

|

| 採用内定通知書 | さいようないていつうちしょ | 働くことを希望している人に、会社が送る書類。将来、会社がその人を雇うことを書いて知らせるものです。 |

|

| 賃金 |

通貨払いの原則 | つうかばらいのげんそく | 会社が労働者に払う給料は、すべてお金で払わなくてはいけないという決まり。会社が売っているものなど、品物をお金のかわりにあげるということはできません。 |

| 直接払いの原則 | ちょくせつばらいのげんそく | 給料は労働者に直接払わなければならないという決まり。 |

|

| 全額払いの原則 | ぜんがくばらいのげんそく | 給料は全部払わなければならないという決まり。もし労働者が会社からお金を借りている場合でも、会社はその分を給料から引くことはできません。 | |

| 毎月1 回以上一定期日払いの原則 | まいつきいっかいいじょういっていきじつばらいのげんそく | 会社が労働者に払う給料は、毎月1回以上、決まった日に払わなくてはいけないという決まり。 例えば、まとめて2か月分を払うことはできません。毎月1回、何日に給料を払うか、必ず決める必要があります。労働者の生活が不安定にならないようにするための決まりです。 | |

| 消滅時効 | しょうめつじこう | 給料などのお金を払うよう求める権利は、一定の時間がたつと、なくなること。会社からもらうことができるお金は、一定の期間、会社に払うよう言わなかった場合は、もらう権利がなくなります。給料の場合は3年、仕事中にけがをした時に会社からもらえるお金の場合は2年です。 | |

| 労働時間 | 時季指定権 | じきしていけん | 労働者が年次有給休暇<=休んでも給料がもらえる日>を取るとき、いつ休むかを自分で決めることができる権利。 |

| 残業代(時間外労働手当 ) | ざんぎょうだい(じかんがいろうどうてあて) | 労働者が残業<=法律で決められた時間よりも長く働くこと>をした場合、普通の給料に足して会社が払う必要がある給料。 | |

| 付加金 | ふかきん | 会社が労働者に払う必要があるお金(会社の都合で仕事を休んだときに給料の代わりに払うお金や、有給休暇中の給料など法律で決められています。)を、会社が払わない場合、裁判所が、必要な金額より多くのお金を足して労働者に払うよう会社に命令することがあります。そのお金のことです。 | |

| 人事 | 配転(配置転換) | はいてん(はいちてんかん) | 同じ会社の中で、労働者の仕事の内容や働く場所を変えること。 |

| 解雇 | 辞職 | じしょく | 労働者が「この仕事をやめます。」と会社に伝えて、仕事の契約を終わりにすること。 |

| 合意解約 | ごういかいやく | 労働者と会社が話し合って、労働者と会社との間の労働契約(ろうどうけいやく)を終わりにすること。 | |

| 整理解雇 | せいりかいこ | 仕事が減ったという理由や、会社の仕事の方法を変えるために、会社が労働者を辞めさせること。 |

|

| 諭旨解雇 | ゆしかいこ | 懲戒解雇とは、会社に大きな迷惑をかけた人を辞めさせることです。 |

|

| 離職証明書 | りしょくしょうめいしょ | 正しいよび方は「雇用保険被保険者離職証明書」といいます。会社を辞めた労働者が、会社からもらう書類です。書類には、会社を辞めたことや、辞めるまでに支払われた給料が書いてあります。 |