損害賠償命令制度

更新日:2018年6月28日

刑事事件を担当した裁判所が、有罪の言渡しをした後、引き続き損害賠償請求についての審理も行い、加害者に損害の賠償を命じることができるという制度です。

損害賠償請求に関し、刑事手続の成果を利用するこの制度により、犯罪被害者の方が、刑事事件とは別の手続で民事訴訟を提起することに比べ、犯罪被害者の方の立証のご負担が軽減されることになります。

![]()

どのような場合に制度が利用できるのでしょうか?

![]()

以下の犯罪の刑事事件の被害者本人、一般承継人(相続人)が利用することができます。

1. 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪

2. 不同意わいせつ、不同意性交等などの罪

3. 逮捕及び監禁の罪

4. 略取、誘拐、人身売買の罪

5. 2~4の犯罪行為を含む他の犯罪

6. 1~5の未遂罪

※過失犯(業務上過失致死傷、重過失致死傷、過失運転致死傷等)は対象となりません。

![]()

制度を利用する場合の手続はどのようなものですか?

![]()

対象となる刑事事件の弁論の終結時までに、事件が係属している地方裁判所に対し、「損害賠償命令の申立て」を行います。

申立書には、申立人(及び法定代理人)と被告人の氏名、請求の趣旨、訴因(審理の対象となっている起訴事実)、請求金額等を記載します。

申立て手数料は、請求金額にかかわらず、2,000円です。

なお、申立て手続を含め、制度を利用する際に弁護士に依頼することも可能です。経済的な理由で弁護士費用のお支払が困難な方については、法テラスの「民事法律扶助」による費用立替え制度をご利用いただくことができます。

*ご利用に当たっては、資力等について一定の要件がございます。

「民事法律扶助」とは

![]()

刑事裁判に参加しないと、損害賠償命令制度は利用できないのでしょうか?

![]()

上記に記載した被害者等であれば、刑事裁判への参加の有無を問わず、損害賠償命令を申し立てることができます。

ただし、申立てができるのは、被害を受けた事件について、検察官が起訴状を裁判所に提出してから弁論が終了するまでの間となります。

![]()

損害賠償命令の申立てをした事件について、刑事裁判で無罪判決が出た場合はどうなりますか?

![]()

損害賠償命令の申立ては却下されます。

この場合でも、改めて通常の民事訴訟を提起することはできます。

![]()

控訴審が行われている高等裁判所に、損害賠償命令の申立てをすることはできますか?

![]()

できません。損害賠償命令の申立ては、地方裁判所に限られ、高等裁判所で審理される控訴審では申し立てることはできません。

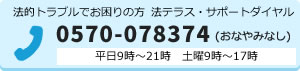

お問い合わせ先

この制度のご利用を希望される方は、お近くの法テラス又は下記犯罪被害者支援ダイヤルにお問い合わせください。 具体的な選定請求の方法など、分かりやすく説明いたします。

犯罪被害者支援ダイヤル

- 利用料:0円

- 通話料:0円

- IP電話からは 電話:03-6745-5601

- 平日9時~21時 土曜日9時~17時

(祝日・年末年始を除く)